Victor Beauregard, commissaire de la section de synthèse

Le musée permanent des Colonies est divisé en deux sections muséographiques, la section rétrospective et la section de synthèse. Par décret du 22 mars 1927, la section de synthèse est confiée à Victor Beauregard (1868-1949).

Le commissaire de la section de synthèse, Victor Beauregard, entre au ministère des Colonies en 1895 en tant que rédacteur. Il enseigne, en parallèle, l’économie politique à l’École des hautes études commerciales. Sous-chef de bureau en 1914, il s’engage volontairement pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale. À la sortie de la guerre, il participe à la fondation de l’Union nationale des combattants et en devient le secrétaire général en 1920. Il est notamment à l’origine de la création d’une caisse autonome mutualiste de retraites pour les anciens combattants. Il n’abandonne toutefois pas les études coloniales, puisqu’il devient commissaire du palais du ministère des Colonies pour l’Exposition coloniale de Marseille en 1922. Il publie aussi en 1924 L’empire colonial de la France. Il n’est cependant que chef de bureau au ministère des Colonies lorsqu’il est nommé commissaire de la section de synthèse. Détaché au service de propagande à l’agence économique de l’Afrique occidentale en 1928, il ne devient sous-directeur au ministère des Colonies qu’en 1929.

Legende

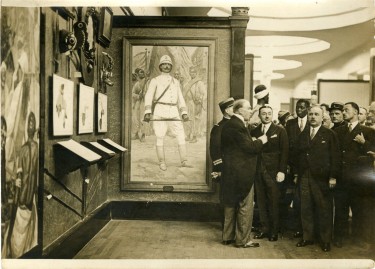

Inauguration du Musée permanent des colonies le 16 mai 1931, dans le cadre de l'Exposition coloniale.

À gauche, Victor Beauregard souhaite la bienvenue à Paul Reynaud, ministre des colonies et à Marcel Olivier, délégué général de l'Exposition avec le Maréchal Lyautey.

Pour l’organisation de la section de Synthèse de l’Exposition coloniale, Beauregard peut toutefois s’appuyer sur deux spécialistes reconnus : Émile Prudhomme (1871-1963), directeur de l’Institut d’agronomie coloniale, pour la sous-section des produits coloniaux, et Abel Gruvel (1870-1941), professeur au Muséum national d’histoire naturelle, pour la sous-section des eaux coloniales.

Legende

Galerie ouest de la section de Synthèse située au 1er étage du Palais, consacrée aux troupes coloniales et à la marine de guerre

Credit

FRANOM_4FI_913_001

Selon l’arrêté du 18 juillet 1928, la section de synthèse a pour double objectif de présenter « dans les locaux qui lui sont affectés : 1 ° L’œuvre réalisée par la France dans son empire colonial ; 2 ° L’apport des colonies à la Métropole ». Victor Beauregard se plaint toutefois de l’éclatement de la section entre des espaces exigus et sombres, tels que le rez-de-chaussée inférieur et les balcons de l’entresol, et des espaces ouverts et lumineux, comme le hall d’honneur et les galeries du 1er étage. Il critique aussi la circulation entre ces espaces par trois volées d’escaliers séparées par des paliers. Il demande ainsi à Laprade s’il serait possible de faire « communiquer le rez-de-chaussée inférieur et le premier étage par un tapis roulant ou une rampe hélicoïdale dans la cour », idée que l’architecte juge « absurde ».

Pour attirer les visiteurs au rez-de-chaussée inférieur, Victor Beauregard milite pour la réalisation du grand planisphère lumineux, qu’il considère comme un des futurs « clous de l’Exposition ». Tout comme Albert Duchêne pour la section rétrospective, Beauregard accorde une grande importance aux dioramas. Il s’occupe ainsi personnellement des négociations avec les artistes choisis pour réaliser ceux de la galerie des produits végétaux. Cela lui vaut parfois des récriminations, le peintre Charles Martin-Sauvaigo lui reprochant par exemple de ne lui avoir finalement confié qu’un diorama sur les quatre escomptés.

Legende

Diorama « Tabac et dattier » par François Quelvée

Credit

Photo : P.Lebruman © Palais de la Porte Dorée

La bibliothèque coloniale

Début 1931, Victor Beauregard est aussi à l’origine de l’évolution du projet de bibliothèque coloniale au 1er étage, qui devient un véritable salon de lecture et de renseignements comportant des « meubles fixes pour recevoir à la fois tous les périodiques coloniaux, un certain nombre de publications spéciales sur toutes les questions traitées dans la section de synthèse, une exposition des plus beaux livres d’inspiration exotique, une présentation de médailles modernes frappées par la Monnaie à l’occasion d’évènements coloniaux ».

Legende

Paris. Bibliothèque du musée de la France d'Outre-Mer.

Credit

© Albert Harlingue / Roger-Viollet

Des problèmes de budget

La gestion du budget de la section de synthèse par son commissaire est toutefois déficiente. À la veille de l’ouverture de l’Exposition coloniale, Beauregard multiplie les demandes de travaux supplémentaires. Pour Laprade, il s’agit surtout de « réclamations de Monsieur Gruvel et de Monsieur Prudhomme. Ces deux sous-commissaires nous ont entraînés sans arrêt dans des dépenses nouvelles ». L’architecte considère, de plus, ces demandes comme accessoires. Abel Gruvel souhaite par exemple ajouter des photographies lumineuses sur les murs et les colonnes de l’Aquarium, tandis qu’Émile Prudhomme veut modifier l’éclairage et la signalétique des salles de dioramas. Albert Laprade tarde à faire exécuter ces commandes, ce qui « agace les intéressés » et provoque des tensions avec Victor Beauregard. Ce dernier n’invite d’ailleurs aucun membre des services techniques à l’inauguration de la section de synthèse, ce qui offusque Laprade.

Et après l'Exposition ?

Le commissaire de la section de synthèse, Victor Beauregard, retourne défendre les intérêts des anciens combattants à la tête de son association mutualiste.