L’organisation technique de l’Exposition coloniale

Les services techniques de l’Exposition coloniale de 1931 reposent sur deux organes : le comité technique présidé par Marius Blanchet (1867-1959) et la direction de l’architecture, des parcs et jardins, avec à sa tête Robert Martzloff (1877-1946) secondé par l’architecte Albert Tournaire (1862-1958).

Les services techniques ont comme double objectif d’édifier une ville éphémère dans le bois de Vincennes, sans porter atteinte au site, et d’ériger un musée permanent des Colonies, qui serait l’amorce d’un nouvel urbanisme dans l’est de Paris.

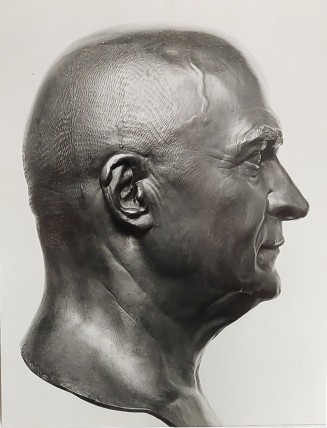

Marius Blanchet, président du comité technique

Legende

Buste de Marius Blanchet par Carlo Sarrabezolles, bronze, 1934.

Credit

© Collection particulière

Président du comité technique, Marie-Joseph dit Marius Blanchet constitue la « cheville ouvrière » de l’Exposition coloniale. Né à Rives dans l’Isère, il est chef des ateliers de construction de Lyon au début des années 1890, travaille ensuite dans l’industrie forestière, puis en tant qu’associé de la société des Forges de Vizille à partir de 1906. Membre de la chambre de commerce de Grenoble, Marius Blanchet est nommé commissaire général de l’Exposition internationale de la houille blanche et du tourisme de 1925. En raison de son expérience dans l’organisation d’une exposition internationale, il est désigné début 1927 secrétaire général du conseil supérieur de l’Exposition coloniale. Il prend aussi la tête du comité technique, organe de vérification et de contrôle, dont les attributions s’étendent au suivi des opérations de travaux et à l’adoption des marchés.

Un soutien pour Albert Laprade

L’architecte du Palais, Albert Laprade, s’appuie ainsi sur le président du comité technique pour faire valider son programme architectural auprès du maréchal Lyautey. À la fin de l’année 1927, il lui adresse deux lettres pour défendre le caractère simple et moderne de son projet et l’emplacement du musée aux abords du bois de Vincennes. Marius Blanchet l’encourage alors à poursuivre « vigoureusement les plans d’exécution ». Blanchet pousse également Laprade à arrêter sa décision quant au nom du sculpteur du bas-relief. Il soutient ensuite le choix de d’Alfred Janniot auprès du maréchal Lyautey, en indiquant dans une lettre datée du 19 décembre 1928, que l’intérêt de l’œuvre est de laisser le choix de l’artiste et la surveillance de l’exécution sous la responsabilité entière des architectes

.

Legende

Le chantier de la façade principale du Palais de la Porte Dorée

Credit

Archives nationales, fonds Laprade, 403 AP 26 / 165

Les aléas du chantier

Le président du comité technique doit également gérer les aléas sur les chantiers de l’Exposition. En février 1931, des charpentiers allemands et français se mettent en grève pour demander une augmentation de salaire. Les grévistes sont soutenus par le journal l’Humanité, qui avait déjà critiqué les millions de francs dépensés « avant l’ouverture de la grande foire coloniale pour édifier des palais et des villages indigènes représentant la puissance de l’impérialisme français ». Dans La Dépêche coloniale du 6 mars 1931, Marius Blanchet déplore l’origine « nettement politique et communiste » de cette grève. En réponse, un article de l’Humanité du 19 avril, intitulé Marius fait des affaires, accuse le directeur du comité technique de favoritisme à l’égard de l’entreprise de maçonnerie Lajoinie. La grève est finalement levée et les chantiers sont menés à leurs termes.

Robert Martzloff, directeur de l’architecture, des parcs et jardins

Placée sous la dépendance du comité technique, la direction de l’architecture, des parcs et jardins de l’Exposition coloniale est confiée au fonctionnaire Robert Martzloff. Entré à la Préfecture de la Seine en 1899 en tant que rédacteur, il en gravit les échelons pour devenir directeur du matériel et des services administratifs de l’enseignement en 1920, où il contribue activement au développement de l’enseignement professionnel. Il est nommé directeur des services d’architecture et de promenades à la Préfecture de la Seine en 1924. À la tête de la direction de l’architecture de l’Exposition coloniale, il est assisté par l’architecte Albert Tournaire.

Legende

De gauche à droite : Robert Martzloff, Albert Tournaire et le maréchal Lyautey lors de la visite du terrain de l’Exposition coloniale le 24 octobre 1927.

Credit

Agence Rol, Réf : 124919 (détail), BNF.

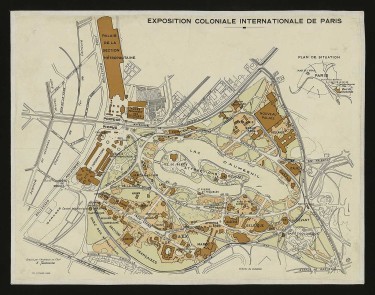

Albert Tournaire, architecte en chef de l’Exposition

Grand prix de Rome en 1888, Albert Tournaire a collaboré avec l’École française d’Athènes à partir de 1893 pour la restauration du monument Lysicrate à Athènes et pour les fouilles de Delphes. En France, il participe à l’aménagement de l’exposition de Bordeaux de 1895, où il est l’auteur du Palais central et des pavillons principaux. Il mène ensuite une brillante carrière à la Ville de Paris, d’inspecteur central des travaux d’architecture en 1897 à architecte en chef de la Ville et du département de la Seine en 1924. En tant qu’architecte en chef de l’Exposition coloniale, Albert Tournaire est l’auteur de plusieurs plans généraux du site.

Une relation tumultueuse avec Albert Laprade

Professeur à l’École des Beaux-arts de Paris, Albert Tournaire y a débuté comme assistant dans l’atelier de Gaston Redon en 1906, auquel assiste Albert Laprade. Il retrouve Laprade pour la préparation de l’Exposition coloniale, où la relation maître-élève se recrée. Tournaire a en effet autorité sur l’architecte du musée permanent des Colonies. En 1927, il lui demande ainsi d’apporter plusieurs modifications aux plans du Palais, comme de faire une salle des fêtes carrée plutôt que ronde ou de limiter la hauteur de la façade à 20 mètres.

Dans une lettre du 9 novembre 1927, Laprade déclare entendre ces critiques :

« J’ai trop de respect pour Monsieur Tournaire pour faire quoi que ce soit contre lui. Notre différence d’âge entraîne une petite différence de goûts et nous avons le légitime désir de réaliser une œuvre moderne et " sentie ", mais d’autre part nous comprenons les critiques de Monsieur Tournaire, et nous devons faire tous nos efforts pour lui donner satisfaction… ce qui évidemment nous fait courir le risque d’être ni " chair ni poisson ". »

Legende

Exposition coloniale internationale de Paris / Plan dressé par l'architecte en chef Albert Tournaire (1931)

Credit

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, G 877

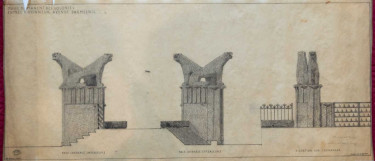

Les relations entre les deux hommes finissent, cependant, par se détériorer. En 1928, Tournaire élabore aussi un projet d’aménagement de la porte d’honneur menant au Palais, ce qui empiète davantage sur le travail de Laprade. Si le projet ne voit pas le jour, l’architecte du Palais éprouve en 1929 de la rancune envers son ancien professeur :

« Sans vouloir médire de mon cher Maître Tournaire, il représente l’antithèse de l’homme nécessaire. C’est un professeur et un fonctionnaire. Son esprit est organisé exclusivement pour la critique. Aucune foi, aucune vision, aucune expérience d’exposition (sauf celle de Bordeaux, sans intérêt). Il n’a pas la moindre idée de l’effort à déployer. »

L’opposition va atteindre son paroxysme au moment de l’établissement des contrats d’Henri Navarre et Jean Prouvé pour la réalisation des sculptures des Lionnes et de la grille d’honneur en septembre 1930. Albert Tournaire aurait ainsi exigé d’être consulté sur le taux de rémunération des deux artistes. Alerté par Laprade, le directeur de l’architecture Robert Martzloff juge la demande inacceptable et se permet de rappeler que l’architecte en chef constitue « l’un des collaborateurs subordonnés du Directeur de l’Architecture » et que le consulter sur ces questions de rémunération équivaudrait à un « acte de méfiance » envers lui.

Legende

Plans des lionnes, Albert Laprade, 25 avril 1930

Credit

Archives nationales / AN 403 AP 504 / 308

Et après l'Exposition ?

Marius Blanchet reprend son poste à la chambre de commerce de Grenoble. Le succès de l’évènement lui vaut le surnom de l’homme qui « a construit l’Exposition ». Il est fait commandeur de la légion d’honneur en 1932. Un buste est aussi réalisé à son effigie par le sculpteur Carlo Sarrabezolles, qu’il a sûrement rencontré au moment de la construction de l’Exposition coloniale. Le sculpteur est, en effet, l’auteur des statues du clocher du pavillon des Missions catholiques et des bas-reliefs du palais de l’A.O.F. . Le buste est achevé en 1934 et fondu en bronze par la maison Barbedienne.

Robert Martzloff retrouve la direction des services d’architecture de la ville de Paris. Dans le cadre de ses fonctions, Martzloff est notamment chargé de l’aménagement de l’exposition universelle de 1937.

En tant que membre de l’Académie des Beaux-arts, Albert Tournaire se voit quant à lui confier la transformation en musée de la Villa Ephrussi, à Saint-Jean-Cap-Ferrat.